http://www.schillerverein.de/

Der Schillerverein Weimar - Jena e.V.

wurde am 10. November 1991, dem 232. Geburtstag

von Friedrich Schiller, gegründet.

Er ist

als juristisch selbständiger Tochterverein der in Marbach am Neckar beheimateten Deutschen Schillergesellschaft tätig. Der Verein will mit seiner Arbeit dazu

beitragen, das Erbe Schillers und der klassischen deutschen Literatur lebendig zu erhalten.

Jedes Jahr im November führt der Verein die Schiller-Tage in

Weimar durch,

zu denen auch die Mitglieder der Deutschen Schillergesellschaft gern kommen.

Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Projekte mit Schülern und

Studenten, Vorträge von namhaften Schillerforschern

sowie auch Theaterbesuche und andere gesellige Veranstaltungen.

Von Zeit zu Zeit ist es von Vorteil, einmal die Perspektive zu wechseln. Dinge erscheinen dann in einem anderen Licht, man bekommt frische Gedanken in den Kopf oder einfach eine neue

Sicht. Die kann durchaus auch einmal Fragen aufwerfen.

Das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar in voller Größe von hinten abzudrucken ist gewiss nicht oft vorgekommen. Ein Besuch im dahinter

befindlichen Weimarer Theater - hervorragend und empfehlenswert der Goethe’sche Faust dort -, eine Vorstellungspause und da zwängte er sich förmlich ins Bild: der Baumstumpf

hinter den beiden Dichtergrößen. Warum stehen die beiden vor einem abgesägten Baumstumpf? Soll er ihnen Halt geben, symbolisch oder auch physisch? Ist er die „Deutsche Eiche“ – ist

es überhaupt ein Eichenstamm? Oder sägt hier einer an des anderen Ast? Die Frage, um es vorwegzunehmen, bleibt ungelöst. Es bedürfe einer tieferen Recherche, um den Sinn des Baumstumpfes

– so es einen gäbe – zu ergründen, heißt es auf Anfrage sowohl bei der Klassik Stiftung Weimar als auch beim Denkmalamt der thüringischen Dichterstadt. Diesist erklärlich, denn selbst die

ausführliche Beschreibung der Denkmalentstehung durch Ernst Rietschels Sohn Georg gibt keinen einzigen Hinweis auf das Objekt hinter dem Objekt. Dafür liefertRietschels Dokument, zu finden

auf dem Goethezeit-Portal im Internet, beeindruckend detailliert die Hintergründe, ja manchmal Abgründe der Entstehung dieses Zeugnisses der Dichterfreundschaft zwischen Goethe und

Schiller. Zuweilen liest sich alles wie ein Krimi, es gibt Intrigen, verletzte Eitelkeiten, Auftragsabbruch, Neubeginn, Obrigkeitsansprüche, Finanzierungsprobleme und jede Menge Kompromisse.

Über 30 Jahre nach der ersten Idee schließlich wurde das Denkmal 1857 geweiht. Schiller war bereits über 20 Jahre tot, Goethe schon 76-jährig, als 1825 die ersten Ideen eines gemeinsamen

Denkmals der beiden Dichter angeregt wurden. Und zunächst wieder im Sande verflossen. Erst drei Jahre nach Goethes Tod 1835 wurde ein Komitee mit herausragendenPersönlichkeiten

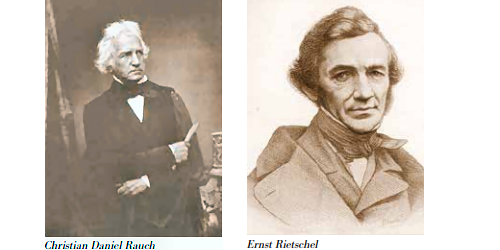

wie Humboldt, Schinkel, Tieck und Schelling gegründet, die den Bildhauer Christian Daniel Rauch „ersuchten, die Hauptidee des Denkmals“ zu liefern. Man ging von ganzen Figuren aus, stehend

oder sitzend, einer Ausführung in Bronze und schlug vor, das Denkmal entweder im Park in Weimar oder in Goethes Garten aufzustellen. Rauch zeigte sich begeistert, schlug jedoch einen

Platz im Inneren der Stadt vor. Er reiste nach Weimar und wählte schließlich den Bereich vor dem Theater aus. Wieder geschah eine Weile nichts. Schließlich erhielt Rauch über Hofrat

Schöll eine Einladung des Erbgroßherzogs Karl Alexander für den August 1849 nach Weimar, wo der 100-jährige Geburtstag Goethes gefeiert werden sollte. DerWunsch aus Weimar: Rauch

möge einen Entwurf des Denkmals mitbringen. Die ersten Probleme beginnen sich anzudeuten, diplomatischer Briefwechsel lotet die Spielräume zwischen Bildhauer und Weimar aus.

Rauch möchte Schiller und Goethe in einer altertümlichen Bekleidung, Schöll versucht ihn von zeitgenössischer Kleidung zu überzeugen: „Seht, so sahen diese Männer aus und so sollen sie

auch für euch in voller Wirklichkeit immer leben. … Es kommt nicht auf die Erhabenheit des Umrisses, sondern darauf an, daß der Beschauer die Gegenwart die- „Goethe ist glücklich in der Grube,

Schiller folgt morgen nach“ Auftragsabbruch, Obrigkeitsansprüche und Künstlerseelen – das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar ist 160 Jahre alt Christian Daniel Rauch 11

ser bestimmten Männer undeinen wirklichen Moment ihres Zusammenseins, je länger er hinsieht, um so tiefer fühlt.“ Rauch widersetzt sich und steht mit einer Skizze inantiker Gewandung in Weimar.

Goethe und Schiller im griechischen Untergewand, einem faltenreichen Überwurf, mit entblößten Beinen, den Füßen in Sandalen. Und scheint damit zunächst anzukommen,Genugtuung für

ihn. Allerdings, es kommt anders.

König Ludwigs Kanonen

Der Mann, der die finanziellen Mittel für dieses Denkmal bereitstellen wollte, ein begeisterter Förderer deutscher Kunst, war kein geringerer als König Ludwig I.von Bayern. Er hatte türkische Kanonen erbeutet und schenkte dieses Metall im Wert von etwa 7.000 Gulden zum Guss – wenn dieser in der Königlichen Erzgießerei zu München erfolgte. Rauch lehnte ab – der Guss solle in Berlin erfolgen „da unsere Gießer und Ziseleure in Berlin, ja das ganze Gewerk es als die größte Beleidigung ansehen müßten“, erfolgte der Guss in Bayern. Ein Affront gegen den König, der außerdem noch weiteren Einfluss geltend zu machen suchte und das griechische Kostüm für die beiden Dichter für unpassend hielt. Rauch beugte sich nicht und warf schließlich hin. „Das Sachverhältnis macht es dem Künstler, wie ich mich wohl nennen darf, unmöglich, aufdie von München aus gestellten Bedingungen einzugehen. … Des Künstlers verkörperte Ideen sind ein Theil seines Lebens.“ Die Suche nach einem würdigen Nachfolger beginnt.

In des Meisters Fußspuren

Die Wahl fiel auf Ernst Rietschel. Nicht ganz einfach für diesen – schließlich war er Rauchs Schüler. Konnte er annehmen? Er nahm an! Nicht zuletzt bestärkt von Rauch selbst, der ihm mitteilte:

„… so geht meine Bitte an Sie, theuerster Freund, als der Einzige dem dies Werk anvertraut werden kann, daß Sie es unbedingt annehmen.“ Der Gussort? Für Rietschel egal, nur die perfekte

Ausführung war wichtig. Und die Bekleidung der Dichter? Auch hier Entspannung: Rietschel hatte trotz rückhaltloser Anerkennung seines Meisters Rauch von Anbeginn eine Darstellung

der Dichter in ihrer Zeit favorisiert. So wurde am 8. Juli 1852 zwischen dem Erbgroßherzog Karl Alexander und Rietschel der Vertrag geschlossen. Noch ging Zeit ins Land, Rietschel war nicht

ganz gesund, jedoch fanden seine gelieferten Skizzen „vollkommenen Beyfall“ bei König Ludwig. 1854 endlich begann Rietschel, nachdem ihm die sächsische Regierungein größeres Atelier auf der

Brühlschen Terrasse in Dresden zur Verfügung gestellt hatte. Die Aufgabe forderte alles von ihm als Bildhauer, so manches Mal war er am Verzweifeln. „Ich habe bei meinen Arbeiten gar manche

schwere Stunde und Angst gehabt, doch wie jetzt noch nie. Zwei so große Gestalten, die in einer ihrem Charakter entsprechenden Stellung und Handlung so und nicht anders

stehen dürfen … Die Fenster (im Atelier) sind für so große Gestalten auch nicht hoch und groß genau für scharfe Lichter und Schatten. Ich denke Tag und Nacht nichts als Goethe und

Schiller, ich habe oft den Mut verloren …“ Es geht nur langsam voran. Rietschel ist krank, ein fortschreitendes Lungenleiden macht oft lange Pausen notwendig. Manchmal

darf er wochenlang das Haus nicht verlassen, hin und wieder lässt er sich in einer geschlossenen Sänfte zum Atelier tragen. Schließlich jedoch und Dank seineseisernen Willens kann das

Modell im Januar 1875 zum Erzguss nach München auf die Reise gehen. Rietschel aber ist erschöpft: „Ich bin mit meinen Kräften am Ende. Nervös, erregt, abgespannt,von steter Anspannung körperlich

geplackt.“ Und er stellt sich die bange Frage: Wie wird die Wirkung der Figuren im Freien sein? Indes ist der Direktor der Erzgießerei in München über alle Maßen beeindruckt: „Je länger

ich es ansehe, flößt es mir eine solche Hochachtung und Verehrung für dessen Schöpfer ein …“, schreibt er an Rietschel. Und endet seinen Brief launig: „Goethe ist glücklich in der Grube,

Schiller folgt morgen nach.“ Rietschel muss nun den Gießern vertrauen, in dessen Händen sein Originalwerk in Ton rettungslos verloren sein wird, um später in fast vollendeter Schönheit in Bronze

aufzuerstehen. Dann sind die Ziseleure am Werk, den letzten, vollendeten Schliff zu geben. Mitte Juni kamen mit bestem Gelingen beide Statuen aus der Gussform, Rietschel war 10 Tage in München,

um an einigen Stellen noch selbst Hand anzulegen. Am 4. September 1857 wurde das Denkmal in Weimar feierlich enthüllt. Der anwesende dänische Dichter Andersen beschrieb es dichterischer

wie es nicht sein könnte: „Als die Hülle fiel, sah ich einen von den poetischen Momenten des Zufalls: ein weißer Schmetterling flog über Goethes und Schillers Haupt, als ob er nicht wüsste,

auf welchen von ihnen er sich niederlassen sollte – als Sinnbild der Unsterblichkeit. Nach kurzem Schwärmen erhob er sich in das klare Sonnenlicht und verschwand.“

Daniella Fischer